「生徒の願い」と「生徒の問い」で深める探究学習「共創プロジェクト」 大阪府泉大津市立小津中学校の探究学習事例

大阪府泉大津市立小津中学校(以下、小津中学校)は、学校独自の探究学習「共創プロジェクト」を実施しており、2024年度より問いの探究学習プログラム「クエスチョン・エックス」を導入しました。

小津中学校はなぜ「クエスチョン・エックス」を導入したのか、そして導入してこれまでにどのような変化があったのでしょうか。

今回は、小津中学校の首席・研究開発学校研究主任である大達 雄(おおだち ゆう)先生にお話をうかがいました。

問いの探究学習プログラム「クエスチョン・エックス」とは

全6コマを通じて、生徒が自ら問いをつくり、問いを持って生きる面白さを体感するプログラムです。「問いを立てること」それは探究学習のベースです。問いの面白さに気づき、世界が問いにあふれて見える。そんな状態に生徒を誘い、すべての授業・日常から探究的に学び続ける姿をつくり出します。

詳細はこちら▶ https://quest.eduq.jp/questionx/

*当プログラムは現在「マイクエスチョン」に名称を変更済みですが、実施時の「クエスチョン・エックス」で記事内は表記しています。

教育関係者・メディアから注目を集める小津中学校とは?

小津中学校は文部科学省の研究開発学校(*)に認定されている、大阪府泉大津市の公立中学校で、OECD(経済協力開発機構)とも日本OECD共同研究として関わっており、国際的な取り組みも進行中です。

小津中学校の取り組みの中でも特徴的なのは、「学校のコンパス」と「共創プロジェクト」。

学校のコンパスは、先生と生徒が一緒に学校の方向性を決めて進めていく「生徒の願い」をもとにした学校全体の目標(ビジョン)で、有志の生徒たちを中心に全校生徒で作ります。

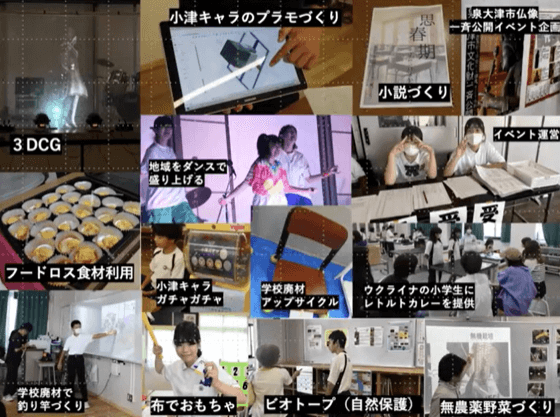

テレビでも報道され注目を集めた「共創プロジェクト」は、生徒自ら問いを立て探求心を育む探究学習の一環として、生徒たちが学びたい、面白いと思ったテーマを生徒自ら提案し、学年を超えて1年間学びます。

*研究開発学校…学習指導要領等の現行の教育課程の基準によらない特別の教育課程の編成・実施が認められ、その実践研究を通して新しい教育課程・指導方法を開発していくことを目指して文部科学省より指定された学校。

共創プロジェクトを通じて、生徒は主体的に学び、外部評価を含めた多面的な自己評価を行うことで、自分自身の成長や課題を実感できます。

このような取り組みは、探究学習の時間にとどまらず、学校のあらゆる教科や教育現場、そして教員の在り方にも大きな影響を与えており、学校づくりのパイロット校として、日本全国から注目を集めています。

「問いを立てる楽しさを全校生徒に味わってほしい」という思いから導入を決定

これまでの共創プロジェクトを経て、生徒自ら問いを持ち解決していくプロセス、そして結果を発表する姿に、生徒たちに積極性や自信が芽生え始めたと手ごたえを感じていた小津中学校の先生たち。

しかし当初は、その成果は一部の生徒に限定されている側面があり、主体的な生徒の当事者意識をさらに広げていきたいという課題もありました。

プロジェクトリーダーや学校のコンパス策定に関わるなどこれまでにリーダー経験のある生徒は、共創プロジェクトでも自ら問題解決にあたることができた一方で、時にリーダー任せになってしまうといったことも。また、みんなで意欲的に取り組んでいるプロジェクトについても、プロジェクトを通した学びをより深めることが重要だと考えました。

こうした課題を解決する一つのアクションとして、「問い」に注目をしました。生徒がより多面的な問いを持つことで、自身のプロジェクトへの当事者意識が高まるとともに、より深い学びに進める生徒が増えるのではないか、そのような議論が教員側でなされたそうです。

そこで、「すべての生徒に問いを立てる楽しさを知ってほしい!」との思いから、株式会社 教育と探求社が開発した、問いを持って生きる面白さを体感するプログラム、クエスチョン・エックスの導入が決定しました。

もっとやりたい!の声が続出、先生たちも夢中に

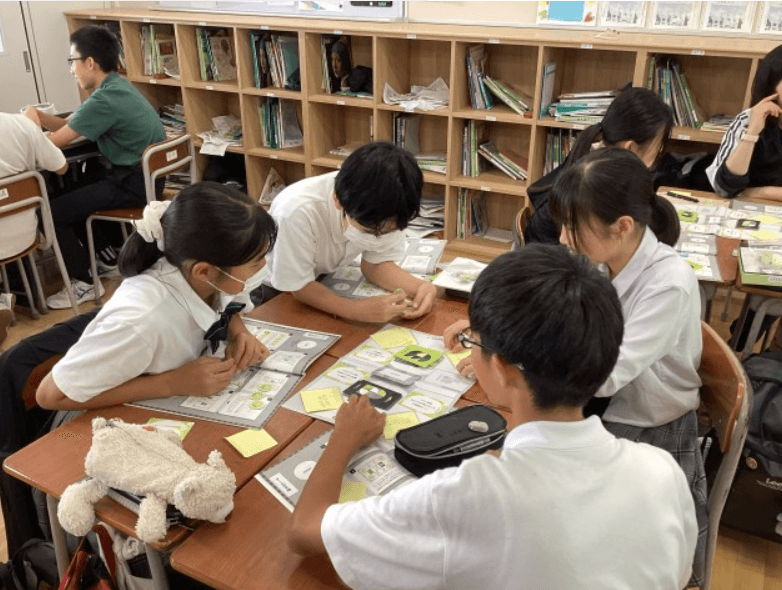

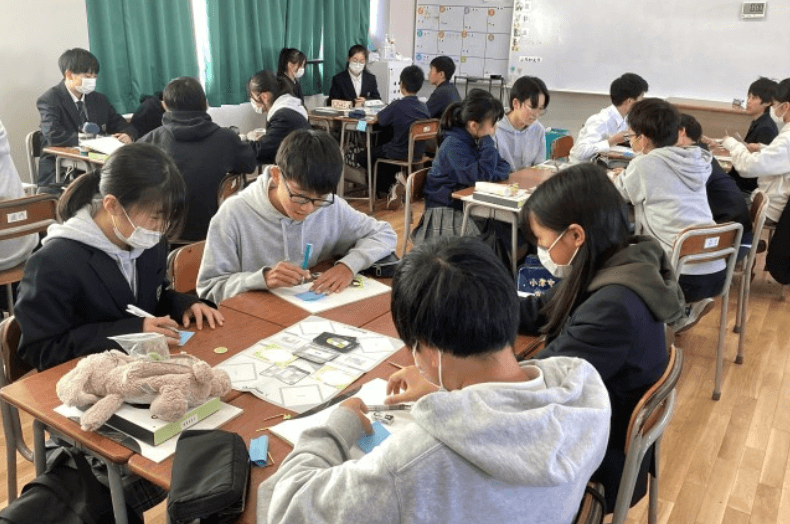

小津中学校は共創プロジェクトをスタートする前に、クエスチョン・エックスの時間を3コマ設定して授業を実施しました。

積極的に意見を言い合ったり、改善点をあげたりなど、盛り上がるグループも多くあって時間はあっという間に過ぎました。

そして、実は生徒への導入に先駆けて、先生方にもクエスチョン・エックスを体験いただいたところ、先生たちからはクエスチョン・エックスの活用アイデアが噴出。

実際にどんなシーンで導入していきたいか、問いの重要性やどんな問いが生徒を成長させられるかなども次々に話し合われ、マイクで司会者の声が通らないほど、先生方にも盛り上がっていただけました。

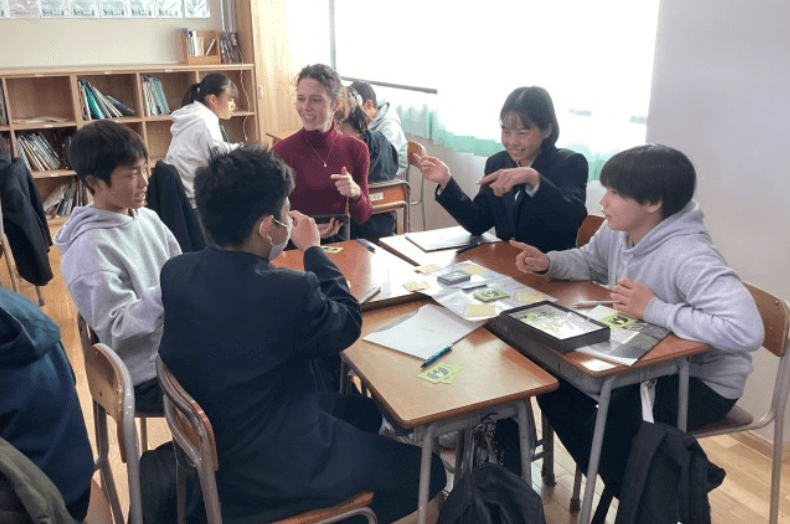

そして、今年度の共創プロジェクトでは、昨年度以上に生徒自らどんどん探求していく姿が見られたそうです。中間発表会では生徒が外部の評価を集め、最終的な成果発表会に向けた改善につなげるなど、改善点を突き詰めて、より良くする改善するサイクルが回り、昨年度以上にプロジェクトの深まりを感じた先生・生徒が多かったとのことです。

生徒たちからは今後、「クエスチョン・エックスを他校とのコラボイベントにも使いたい」との要望もあがってきています。今後、クエスチョン・エックスを活用した新たな試みが見られる日も近いかもしれません。

生徒の主体的な学びをサポートする教材として効果を実感

問いを大切する探究学習の重要性や、学校現場での変化を大達先生にお伺いしました。

ー教育環境の変化はありましたか?

共創プロジェクトやクエスチョン・エックスに取り組む「共創の時間」を通して、生徒が自ら「これってどうしてなんだろう?別のやり方じゃうまくいかないのかな?」と自然と思える、そんなアプローチの仕方の重要性に、先生方も気づいて、学校として探究活動に取り組む動きがますます進んだ気がします。

生徒も先生も自由に意見を出し合い、積極的に学びに取り組める環境は、双方にとって良い影響を与え、学校全体の学びの活性化につながっていくと期待しています。

ー各教科にも何か良い影響があったら教えてください

先生が与えた問いについて考えるのではなく、生徒自ら豊かな「問い」を持つことができる授業が理想的だと考えています。

今年度は、そのような「問い」を発したくなる、目的・場面・状況のある授業にしようと、本校の先生たちは教科を超えて議論を深めていました。

その際、子どもたちの学校や地域で起こっている「今」に着目して、子どもたちに寄り添った状況や問いが設定された授業が多く見られたことが印象に残っています。

ー生徒のキャリア選択の一助になりそうですね

大小様々な「問い」に向き合った経験により、「将来の夢を見つけた」という生徒も少なくありません。これは、自分の人生をかけて取り組みたい「問い」に気づいたと言うこともできます。

また、プロジェクトの垣根を超えて、地域や社会の大人と協働した経験は、生徒たちをとりまく世界とのつながりを考えるきっかけになっています。

小津中学校では生徒と生徒、生徒と先生の関係性はもちろん、地域や社会とのつながりも深まってきました。こうした経験が、生徒それぞれのキャリア観を深める、今年度はそんなことを実感する一年間でした。

さいごに

小津中学校では、共創プロジェクト前にクエスチョン・エックスを実施する効果を実感していただきました。

これからも「「生徒の問い」を一つの重要なミッションに掲げて教育現場をリードしていく小津中学校から目が離せません。

大阪府泉大津市立小津中学校

泉大津市立東陽中学校の過密化を解消するため、泉大津市で3番目の中学校として1977年に現在地に開設された。令和5~8年度の文部科学省指定 研究開発学校として「自分の芯を持つ」「認め合う」「やわらかさで0から1を創る」をスローガンに、生徒主体の教育活動が日本全国から注目を集めている。

大達 雄

平成20年 泉大津市小学校教諭(条南小・浜小)

平成29年 泉大津市教育委員会指導主事(泉大津市のビジョン作成・授業づくり・情報教育等)

令和2年より 小津中学校へ

この記事へのコメントはありません。