探究学習の祭典!クエストカップ全国大会、グランプリ受賞チーム特集!

2021年2月20日~28日の8日間にわたり開催されたクエストカップ2021 全国大会。全国28都道府県、応募総数3,587チームと数多くのエントリーをいただき、大会では6部門優秀賞209チームが発表し、ついに各部門グランプリ受賞チームが決定して幕を閉じました。ここでは、各部門でグランプリを受賞したチームとその発表内容、インタビュー記事を紹介します。

探究学習の祭典!クエストカップ全国大会とは?

クエストカップ全国大会は、 生徒、先生、企業人1,000名以上が一堂に集まる日本最大規模のアクティブ・ラーニング型の学習発表会 。探究学習プログラム「クエストエデュケーション」に取り組んだ小中高生が、自らの探求の成果を社会に向けて発信する場です。 2006年から毎年開催され、今年で16回目を迎えました。

「コーポレートアクセス」は、実在する企業へのインターンシップを教室で体験するプログラム。生徒たちがチームを組んで「社会を豊かにする新サービスを提案せよ!」や「生きるを面白くする新たなビジネスを提案せよ!」といった”企業からのミッション”に挑戦し、その探求の成果を発表しました。

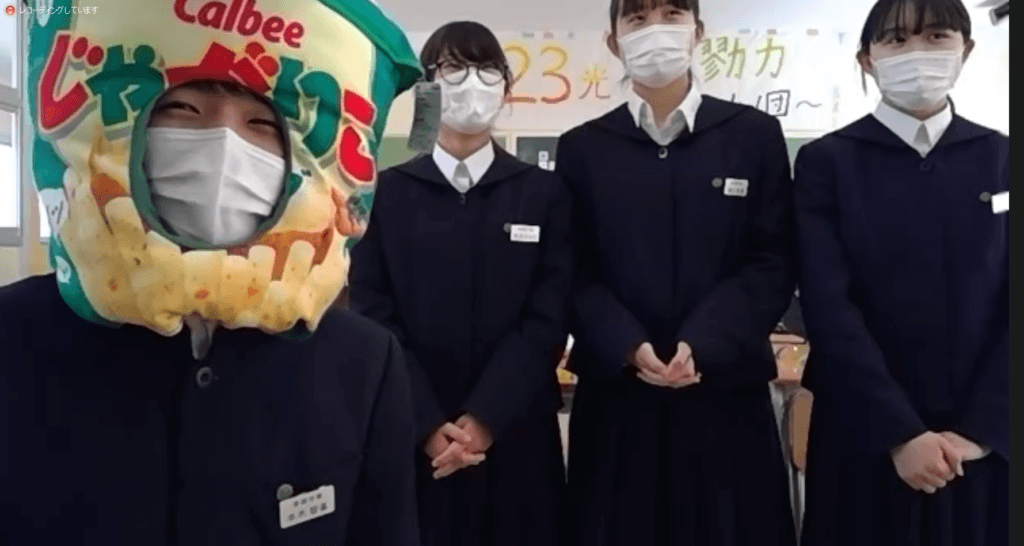

Eグループグランプリ&カルビー企業賞

新潟県 新潟県立津南中等教育学校

チーム名:「チームうすしお」

作品タイトル 「ぽて島(じま)?いえ、ぽて島(とう)です」

「ここからの、あたりまえを私たちがつくる。 「すべての命がワクワクする」食の未来を描いた カルビーの企業 CM を提案せよ!」というカルビーのミッションに対し、農業のやり方を教える舟で飢餓を救う「ぽて島」を提案。

日本の食のありかたや世界の飢餓に注目し、「すべての人々がお腹すいた」を楽しめる世界を、というコンセプトで、すべての人がお腹がすいたら食べられる世界をえがき、船の上で農業をしながら世界をめぐり、農業のやり方を伝えていくことを考えました。

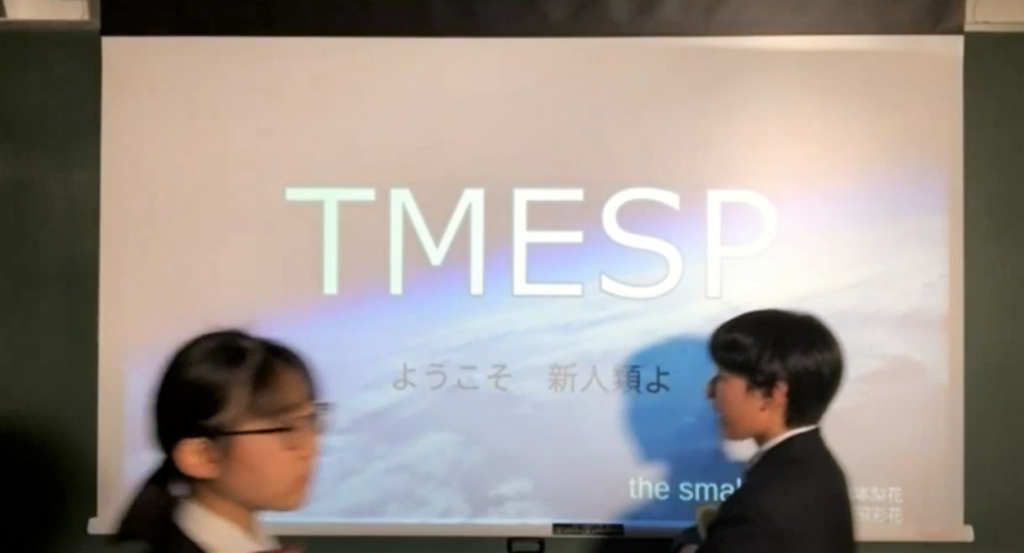

Qグループグランプリ&テレビ東京企業賞

奈良県 西大和学園中学校

チーム名:「the smallest」

作品タイトル 「ようこそ、新人類よ。」

テレビ東京からのミッション、「ここからの、あたりまえを私たちがつくる。「まだ見ぬ自分」が花開くテレビ東京にしかできない新事業を提案せよ!」に対して、「考える」ことに特化したテーマパークを提案。

知らなかった新たな自分の一面をみつけるのは人と出会ったときだと考え、全く違う考えの人をグループにして話し合う場を考案。「金魚は飼われていることを知らない」といった話や、「縄文時代は誰が遊ぶことにお金を払うと思っただろうか、次は考えることにお金を払うのが当たり前になる」といったフレーズが印象的な発表でした。

審査委員からのコメント

法政大学キャリアデザイン学部

教授 児美川 孝一郎氏

「チームうすしお」の発表には、全体的に夢がありました。カルビーからのミッションの「すべての命がワクワクする」というのはなんだろうと考えて、「”すべての人々がお腹すいた”を楽しめる世界」というコンセプトを出してきたんですよね。そこの発想の転換がすごく面白いなと思ったし、「あ、この課題をこういう風にとらえたんだ、深めるんだ」とはっとさせられました。

チーム「the smallest」は、哲学的な問いがあったのが印象的でしたね。「金魚は自分が飼われているという自覚がない、水槽のなかの世界を自分の世界のすべてだと思っている」というフレーズには惹かれるものがありました。終わった瞬間のインパクトで、「あ、やられたな」って感じましたね。よく掘り下げられていたなと思います。

「ロールモデル」は、日本経済新聞のコラム『私の履歴書』を題材に、ドキュメンタリー作品を制作するプログラム。人の一生を表現することで「人間が大切にしていること」を探求した作品を発表しました。

プログラムの詳細についてはこちらをご覧ください。

・「ロールモデル」

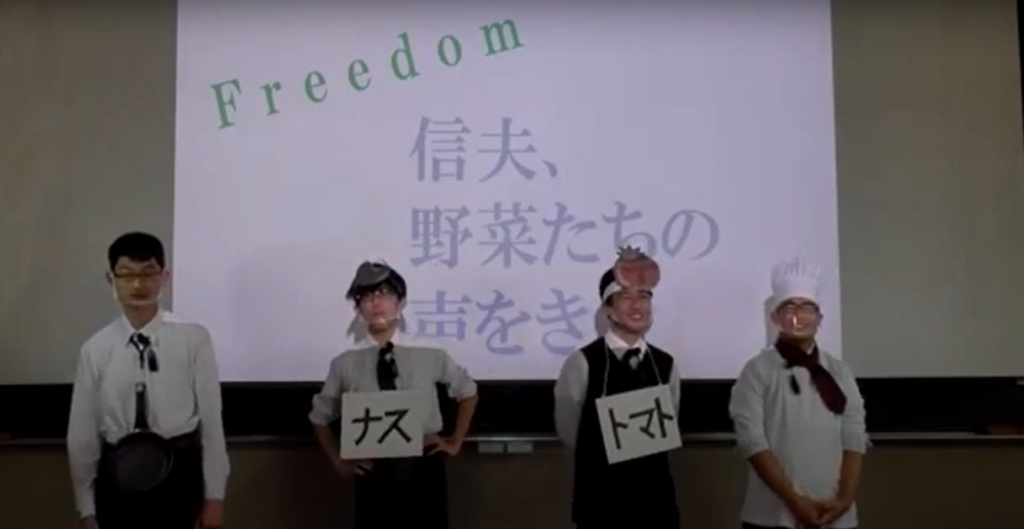

グランプリ

淳⼼学院中学校

チーム名「Freedom」

作品名「信夫、野菜たちの声を聴け」

人物名 村上信夫

日本経済新聞のコラム『私の履歴書』を題材に、帝国ホテルの料理長をつとめたフランス料理シェフ、村上信夫の人生を読み解いたドキュメンタリー作品を発表。

ナスやトマト、フライパンとなった語り手によって、村上信夫が料理で大切にしていたことを知ることができたり、「食べ物を大切にしよう」と考えさせられる楽しい作品でした。オンラインならではの演出の工夫もハイレベルで印象的でした。

審査委員からのコメント

『やる気あり美』 編集長 / 脚本家

太田 尚樹氏

チーム「Freedom」には、「やってみたいことをやってみた!」という精神を感じました。彼らの作品は発表の工夫がすごかったんです。結局、探求の本質って「やってみよう」ってこと。その強さを感じました。 人物の紹介にとどまらず、自分たちのビジョンを話してくれたのもすごくよかったです。村上信夫がいかに飲食業界に貢献したかという話をした後に、そこだけで終わらず「今はこれだけフードロスという問題がある、村上さんの思いを受け継いで、これからの時代社会をよくしていくためにこうしていきたい」という話があって。すごく秀逸だったなと思います。

「マイストーリー」は、自分の人生を「物語(マイストーリー)」として執筆するプログラム、「ザ・ビジョン」は、社会で活躍する大人たちのビジョンから、自分の人生を探求するキャリア教育プログラムです。プログラムの特性上、同時開催しました。

プログラムの詳細についてはこちらをご覧ください。

・「マイストーリー」

・「ザ・ビジョン」

新たな視点で過去をとらえ、自らの人生を探求した物語を、事前審査の中から選ばれた7名の方々に発表していただきました。

※「マイストーリー」および「ザ・ビジョン」はプログラムの性質上、グランプリの選出はありません。

コメンテーターからのコメント

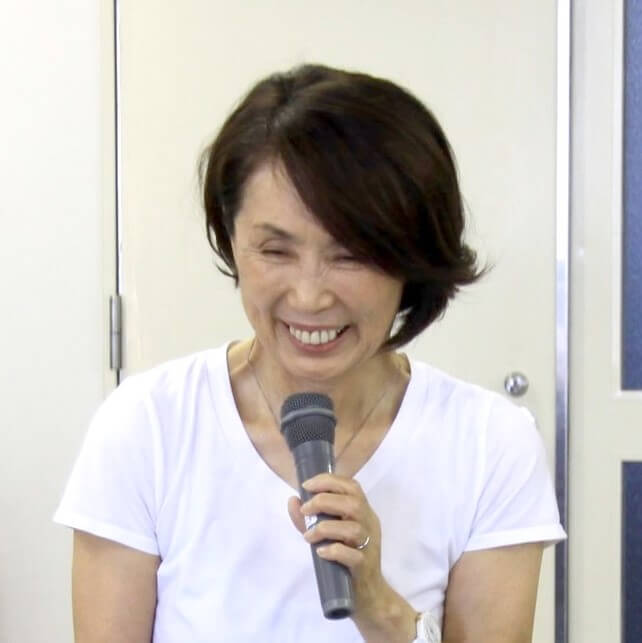

「みんなの学校」初代校長

木村 泰子氏

「この年になってもこうして皆さんの発表から学ばせていただいて、すごく幸せ。今日は言葉には表せない感動でいっぱいでした。ただ、これで終わってはいけなくて、私たちが発表してくれたみなさんに返せるのは、自分自身の行動を変えることだと思っています。

どんな言葉も陳腐になってしまう。発表してくれた皆さんに、ただただ感謝の気持ちです。そして、皆さんがこれだけのことを書けるというのは、教室が安心安全の場だったり、支えてきた先生方、クラスメイトや仲間たちがいるんだなと思いました。本当にありがとうございます。

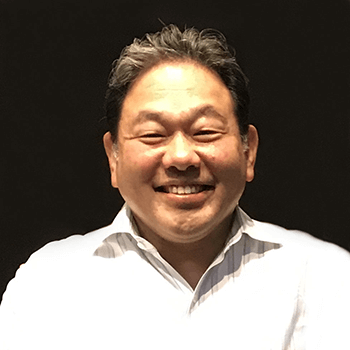

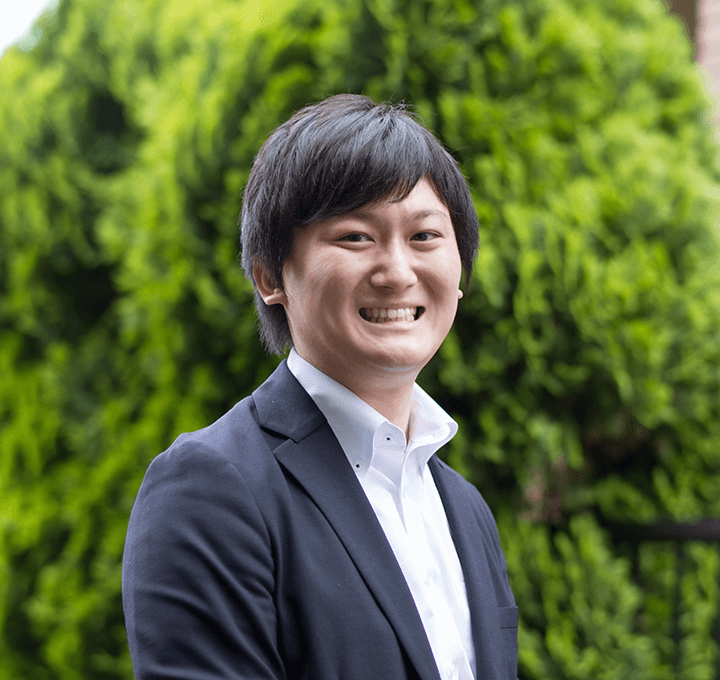

教育と探求社 代表取締役社長

宮地 勘司

「スモールスタート」は、起業につながる新商品開発に取り組むアントレプレナーシップ教育プログラム。日常生活のなかにビジネスの種を発見し、協力しながら、実現性にこだわって新商品を開発した探求の成果を発表しました。

また、ビジネスの始まりをテーマにした「スモールスタート」部門では、 グランプリとは別にブラックスワン賞を選出しています。「この作品も面白い!」「可能性にあふれている!」といった作品を、大会出場チームの中から団体独自の目線で選出し表彰いたします。今年度のブラックスワン賞は、デジタルハリウッド大学、武蔵野大学、桃山学院大学により選出していただきました!(ブラックスワン賞授賞の様子▶動画54:35~)

プログラムの詳細についてはこちらをご覧ください。

・「スモールスタート」

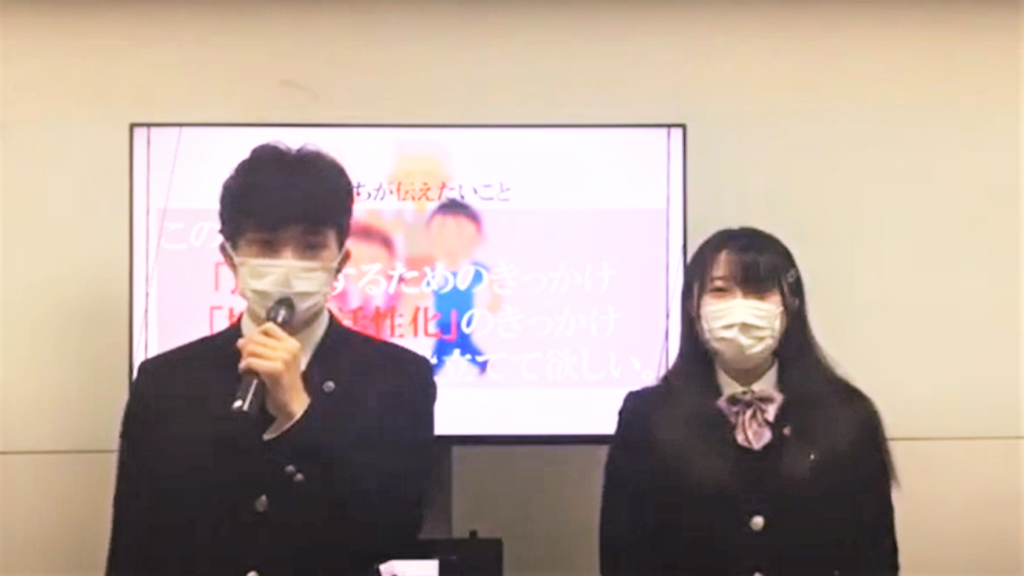

グランプリ

クラーク記念国際高等学校(静岡)

チーム名「Team推し」

作品タイトル「勉強アプリ」

日常生活のなかにある「勉強のやる気が出ない」ということに注目し、推しがいる人たちが勉強を楽しくできるようにするための勉強アプリ「Plasir」を発表。

「推しが関われば、勉強のやる気が出るのではないか」と考え、勉強をすると推し(アニメのキャラクターやアイドル)のコンテンツを見ることができ、勉強のモチベーションがあがるアプリを提案しました。

ブラックスワン賞 デジタルハリウッド大学

クラーク記念国際高等学校(福岡)

チーム名「Not frame」

作品タイトル「Step us ~どこまでも~」

コロナ禍の運動不足という課題に注目し、健康管理や地域の洋服屋と連携してファッションを提案する歩数計アプリ「Step us ~どこまでも~」を発表。

ブラックスワン賞 武蔵野大学

クラーク記念国際高等学校(静岡)

チーム名「team推し」

作品タイトル「勉強アプリ」

日常生活のなかにある「勉強のやる気が出ない」ということに注目し、推しがいる人たちが勉強を楽しくできるようにするための勉強アプリ「Plasir」を発表。

ブラックスワン賞 桃山学院大学

名古屋経済大学市邨高等学校

チーム名「PTA」

作品タイトル「SCCカード」

「ボランティア活動に参加したが、本当に社会に貢献できるのかなと感じて続かなかった」ということから、社会貢献度度合いを可視化する「SCCカード」を提案。

審査委員からのコメント

株式会社ゲムトレ 代表

小幡 和輝氏

「Team推し」は、彼らの「やりたい」という想いが強く感じられたこと、さらに「具体的にどうやるのか」も明確にされていたことがよかったです。 「勉強が楽しくない」というのは、彼らが今まさに感じている大きな課題ですよね。それをどういう風に楽しくするのか、何があれば楽しめるのか。よく考えられていて、こちらまでやりたい気持ちになりました。 起業家って、全部を自分でやる必要はないんです。自分がアイデアを考えたら、熱量を伝えて、人を巻き込んで、それで物を作れれば、成果になります。だから「これっていけるよね」と思ってもらえるように伝えること、人を巻き込めることは大切です。

社会課題探究部門

「ソーシャルチェンジ」

「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」

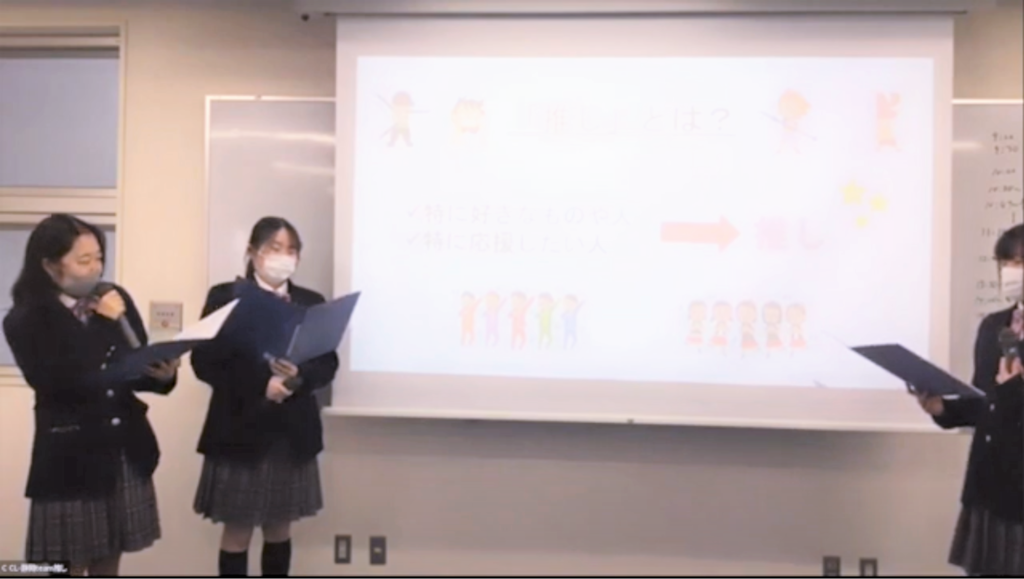

「ソーシャルチェンジ」「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」は、困っている人を助け、笑顔にする企画を考える社会課題解決プログラム。自ら見つけた課題に当事者として向き合い、その解決にチームで取り組んだ探求の成果を発表しました。

「ソーシャルチェンジ」「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」は審査委員ではなく、ご自身も社会課題に取り組む「チェンジメーカー」の皆さんに審査を行っていただいています。

グランプリ

クラーク記念国際⾼等学校 (東京)

チーム「+ α」

作品名「ライトで照らす。 Helpsign 」

「車椅子の方がものを落としてしまったときに拾わず素通りしてしまった」というご自身の体験をもとに、「気軽に助け合える社会を作りたい」という思いをこめて、車椅子の方が困ったときに助けが必要なことを表現するライト、「ライトで照らす、Helpsign」を発表。

学校内でアンケートや車椅子トレーナーの方へのインタビュー、さらには実際に車椅子で過ごして調査をされるなど、仮説と検証が繰り返されて作り上げられた商品でした。

チェンジメーカーからのコメント

『やる気あり美』 編集長 / 脚本家

太田 尚樹氏

仮説検証をたくさんしているし、色々な人を巻き込んでやってみてる、最終的な落としどころもシンプルだけどいいアイデアで、演技も交えていて発表もうまかった。ただ、そこも大事だけれど、僕が一番よいと思ったポイントは「VOICEを感じた」っていうところなんです。 僕がつかまれたのは、発表が始まって1分くらいのところ。「物を落とした車椅子の方を見て、助けたいと思ったけれど、そのまま通りすぎてしまった。助けてあげればよかった。そういうことってよくあるけれど、でも僕はそれをいいと思いません」って。それそれ!それがVOICEじゃんね、ってすごく思ったんですよね。「僕はそう思いません」って最初に言いきったのは、かなり惹かれた部分でもありました。

私が大事にしたのは、「自分たちがやる」という視点があるかどうかでした。ソーシャルチェンジを起こしていくのは、「思いつくこと」ではなく「やること」なんです。私もこれまで様々なビジコンを見てきましたが、「考える」ことって、100人いたら100人できます。だけど、「やる」ことができるのは10人程度、さらに「やり続ける」ことができるのは1人か、ひょっとしたら0.1人くらいです。だから、他人事ではなくて「自分たちから始めます」という視点があるかどうかを大切にしました。このことは、次世代を変えていくために大事なことだと思っています。

株式会社AsMama代表取締役社長

甲田 恵子氏

特定非営利活動法人

Learning for All 代表理事

李 炯植氏

どこかの誰かではなく、「名前の付いた誰か」をちゃんと想像できているかどうか。対象化して課題解決してやろう、ではなくて、その人の立場になってちゃんと考えているかどうか。紙の上で何を課題とするかは本質ではなくて、「その課題を持った他者と共にこの地球上に存在する」と思えることが、僕は大事だと思っています。

クエストカップ全国大会 主催者からのメッセージ

今年のクエストカップは、参加した全209チームの生徒の皆さんがすべてオンラインでプレゼンテーションを行い、審査委員もオンラインで講評をするというはじめての会となりました。生徒の皆さんはオンラインを想定したカメラワークや演出、スイッチングなどの技術も盛り込み、伝わるプレゼンテーションをよく知る、この世代ならではの強みを感じさせました。

内容についても、人間存在の根源に届くような探求が見られ、差別とはなにか?学びとはなにか?美とは?食とは?日常の中で見過ごしてしまいそうなモノゴトに意識を向けて、そこから深堀りをしていく生徒たちの意思や個性が感じられる作品が多くありました。コロナが回した時代のギアが生徒を一層本質に向かわせたのかもしれません。

今年度もすでに飽くことなき生徒の探求は始まっています。大きな変革期こそ、未来へ向かう胎動が始まります。次回のクエストカップも、どんな発表と出会うことができるのか、今から楽しみでなりません。

教育と探求社 代表取締役社長

宮地 勘司

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。